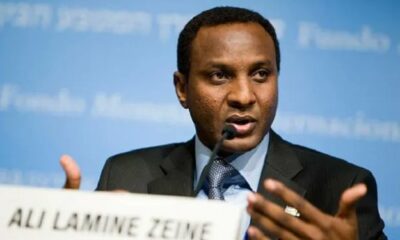

L´affaire du stade d´Ebimpé a fait couler beaucoup d´encre et de salive en Côte d´Ivoire, mais surtout de nombreux ivoiriens n´en revenait pas de la déclaration du porte-parole du gouvernement qu affirmait péremptoirement que personne ne sera sanctionnée pour une pluie exceptionnelle. Le Président du parti politique ivoirien Alternative Nouvelle pour la Côte d´Ivoire a dans une lettre ouverte adressée au président de la République monsieur Alassane Ouattara demandé le limogeage du Ministre des sports.

Ci-dessous l´integralité de sa missive à attention de au Chef de l´État, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara.

Objet : Demande de Limogeage du ministre des Sports de Côte d’Ivoire

Excellence, Monsieur le Président,

La construction du Stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, officiellement inauguré le 3 octobre 2020, a coûté au contribuable ivoirien la somme colossale de 143 milliards. Sa réhabilitation, seulement 13 mois après, a englouti 20 milliards supplémentaires.

Excellence Monsieur le Président,

Le peuple de Côte d’Ivoire se retrouve, une fois de plus, face à une déception cuisante. En effet, le mardi 12 septembre 2023, lors du match amical Côte d’Ivoire – Mali, le stade fraîchement rénové a été le théâtre d’une véritable tragédie. La pluie s’est abattue, révélant les graves lacunes des travaux de réfection de la pelouse. Le système de drainage, manifestement inexistant, s’est avéré défaillant. Ce fut une honte, criée de tous côtés.

Malgré plusieurs mois de travaux et le premier test, une pluie d’une durée inférieure à 30 minutes, la cabine de presse et certaines zones du stade ont été inondées, devenant ainsi inutilisables. Au lieu de la pelouse hybride de qualité mondiale promise, pour laquelle 20 milliards avaient été investis, les Ivoiriens ont découvert une pelouse naturelle de piètre qualité.

Le Ministre des Sports, un expert autoproclamé dans son domaine, avait déclaré avec une assurance convaincante que : « Ce montant s’explique par notre décision de refaire intégralement la pelouse aux normes internationales, en utilisant de nouvelles techniques pour obtenir une pelouse hybride, à la fois synthétique et naturelle. Nous serons donc l’un des rares stades en Afrique à posséder une telle pelouse. De plus, d’autres travaux ont été programmés pour faire de ce stade l’un des meilleurs au monde. » Cependant, la réalité contraste vivement avec ces déclarations.

Excellence Monsieur le Président,

Nous souhaitons attirer votre attention sur la tendance à minimiser les efforts consentis par le contribuable ivoirien par le ministre des Sports. En effet, dans l’après-midi du jeudi 14 septembre 2023, après ses excuses publiques, votre ministre des Sports a annoncé devant la presse nationale et internationale que la remise en état de la pelouse n’a coûté que 2 000 000 000 FCFA, au lieu des 20 000 000 000 FCFA précédemment annoncés. Cette contradiction remet en question l’appel devant le Sénat pour une rallonge budgétaire de 20 milliards FCFA destinée à la rénovation complète. Qui assumera les coûts de cette nouvelle réhabilitation ? Où est passé le reste des 20 milliards supplémentaires obtenus ? À quoi cet argent a-t-il été réellement alloué, puisque votre Ministre soutient que 2 000 000 000 FCFA ont suffi pour cette tâche ? De plus, un bon d’exécution de 8 501 429 180 FCFA circule sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses interrogations légitimes parmi les Ivoiriens. Le ministre des Sports a perdu la confiance du peuple.

Excellence Monsieur le Président,

Compte tenu de ce qui précède et des dépenses excessives engagées pour mettre en conformité le Stade d’Ebimpé, soit un total de 163 milliards, nous sollicitons respectueusement votre intervention afin de limoger purement et simplement votre ministre des Sports pour son inefficacité dans la gestion de la rénovation de la pelouse. Il n’a pas respecté les engagements pris devant la représentation nationale, et il donne l’impression d’agir avec légèreté dans cette affaire. Pour des travaux d’une telle médiocrité, coûtant seulement 2 milliards de FCFA, il est impératif qu’il soit relevé de ses fonctions. De plus, nous vous prions instamment de diligenter une enquête technique et financière sur tous les ouvrages sous sa responsabilité. En ces temps de difficultés économiques, où le pouvoir d’achat des Ivoiriens est sérieusement affecté par une inflation incontrôlée, il est crucial de restaurer la confiance du peuple. Dans tous les cas, nous prévoyons de remporter les élections en 2025 et de rétablir une gouvernance transparente dans la gestion des affaires publiques.

Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président, l’expression de notre plus haute considération.

Leopold VII Abrotchi, Président de Alternative Nouvelle Pour la Côte d´Ivoire

InternationaleIl y a 4 ans

InternationaleIl y a 4 ans

CitoyennetéIl y a 5 ans

CitoyennetéIl y a 5 ans

SocieteIl y a 5 ans

SocieteIl y a 5 ans

SocieteIl y a 3 ans

SocieteIl y a 3 ans

NationaleIl y a 4 ans

NationaleIl y a 4 ans

NationaleIl y a 5 ans

NationaleIl y a 5 ans

NationaleIl y a 4 ans

NationaleIl y a 4 ans

EnvironnementIl y a 6 ans

EnvironnementIl y a 6 ans